Portada>Noticias>Woodstock 69, el documental

Woodstock 69, el documental

Guillermo Triguero, 14/11/2013

No descubro nada nuevo si digo que Woodstock 69 fue uno de los momentos cumbre de la música popular del siglo XX y un hito de los 60. Se ha escrito largo y tendido sobre lo que representó en ese contexto tan convulso así como de sus magníficas actuaciones musicales, pero creo que a veces se obvia con demasiada facilidad la importancia que tuvo el documental que se filmó sobre el acontecimiento, un film cuya importancia se sostiene por sí sola más allá de ser el reflejo de lo que sucedió en el festival.

Pero antes de pasar al documental quizá deberíamos profundizar en su contexto para entender mejor su contenido.

All we need is a revolution: el rock en los 60

Creo que fue John Sebastian de Loving Spoonful quien dijo en un documental la frase que mejor resume la evolución que sufrió la música pop-rock durante los años 60. Lo que vino a decir es que si a principios de los 60 le decías a un músico de rock que lo que estaba haciendo era una forma de arte se habría reído en tu cara, en cambio si a finales de los 60 le decías a ese mismo músico que lo que hacía no era una forma de arte, se habría sentido ofendido.

Eso fue lo que pasó exactamente. La música rock había nacido en los años 50 como una forma de consumo rápido para adolescentes: canciones rítmicas y pegadizas que movían a divertirse y constituían un desafío a los adultos. Aunque sus raíces estaban en diversas formas de música negra, el público objetivo al que iba dirigido era muy concreto: jóvenes blancos con poder adquisitivo. Su enorme éxito traspasó fronteras y llevó a que en los años 60 Reino Unido entrara en el juego con una serie de bandas como The Beatles y The Rolling Stones, que dieron forma a lo que se conoció como la Invasión Británica.

A mediados de los 60, el género sufrió una revolución decisiva cuando algunos de los grupos más relevantes empezaron a dar unas muestras de inquietud que años atrás habrían sido impensables. Se produjo un movimiento a ambos lados del Atlántico de grupos que buscaban ampliar los límites de la música pop-rock expandiéndola hacia formas y subgéneros completamente nuevos. En esos años hubo literalmente una explosión de creatividad nunca vista y que cada grupo y artista llevó a su terreno ampliando nuevos horizontes. Bandas como Pink Floyd, Grateful Dead o The Doors deslumbraban con sus conciertos psicodélicos; los Beatles y los Beach Boys empezaron a explotar las posibilidades de grabación en estudio a límites nunca antes vistos; Bob Dylan rompía con su legendario personaje de folkman acústico pasándose a la guitarra eléctrica y perdiendo a no pocos fans por el camino; Jimi Hendrix y Eric Clapton revolucionaron la forma de entender e interpretar la guitarra eléctrica; pirados como Frank Zappa o la Velvet Underground dinamitaban las bases del género cada cual a su particular manera, etc.

Esta expansión artística en un género que inicialmente era pensado de simple consumo rápido para jóvenes vino vinculada a un contexto social especialmente conflictivo. Mientras todo eso sucedía en el ámbito de la música rock, el mundo se encontraba bajo el temor constante de la Guerra Fría y el surgimiento de numerosos movimientos contraculturales y de protesta: el reconocimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, la reivindicación del feminismo, el surgimiento masivo de movimientos de izquierda y/o pacifistas, la apología del consumo de drogas, etc. Muchos de estos movimientos tuvieron su base en el público joven y universitario, de modo que el vínculo entre estas inquietudes y la música rock surgió con toda naturalidad.

Una de las manifestaciones más famosas de estas inquietudes fue el movimiento hippy, que tuvo su apogeo a finales de los años 60 en la costa oeste de los Estados Unidos. El hippismo y la contracultura estaban naturalmente vinculados de forma muy estrecha a la música pop-rock, y por ello es natural que los conciertos y festivales de rock acabaran siendo no solo un escenario musical sino también reivindicativo. El pistoletazo de salida lo dio el Festival de Monterey de 1967, en que se congregaron muchas de las principales bandas del momento y que fue considerado como el evento que oficializó el movimiento contracultural de finales de los 60.

Woodstock '69

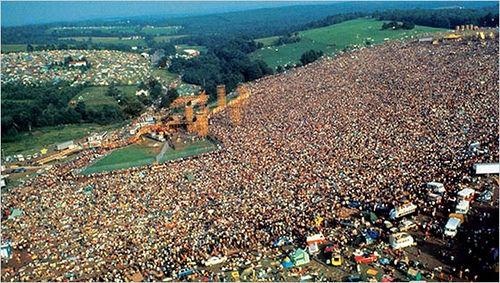

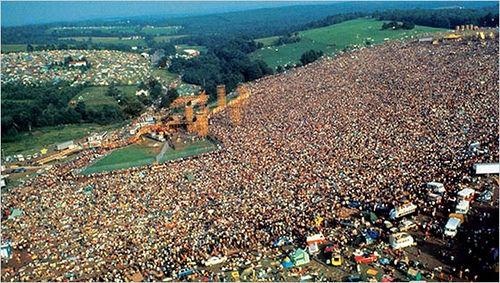

Dentro de ese contexto, una serie de promotores decidieron organizar un festival en la costa oeste de Estado Unidos entre el 15 y el 17 de Agosto de 1969, algo no especialmente destacable de entrada. Uno de los aspectos clave que no hay que perder de vista es que en su momento absolutamente nadie se esperaba que fuera a ser un acontecimiento tan masivo y exitoso. Por supuesto el cartel era de primer nivel, pero de ahí a ser uno de los eventos clave de los años 60 hay un gran trecho. Al poco de iniciarse el festival a los organizadores se les hizo patente que se les había escapado completamente de las manos: sus estimaciones más optimistas preveían unas 250.000 personas, la cifra real fue de alrededor de 400.000.

En consecuencia, las carreteras se bloquearon y los asistentes tuvieron que dejar sus coches y hacer un largo trayecto caminando hasta el recinto, mientras que los grupos tenían que acceder en helicóptero para poder llegar al escenario. Cualquier posibilidad de cobrar entrada se desvaneció al instante, era sencillamente imposible controlar el acceso de tantos miles de personas con las medidas de seguridad pertinentes. Obviamente los servicios mínimos necesarios para un acontecimiento de este tipo se quedaron cortos, y de hecho uno de los aspectos más remarcables del festival que suele olvidarse con demasiada frecuencia es que no sucediera ninguna desgracia masiva teniendo en cuenta las pésimas condiciones en que se encontraban esos 400.000 jóvenes. El tiempo tampoco ayudó: una tormenta empapó a todos los presentes, convirtiendo el recinto en un gigantesco lodazal y haciendo temer a muchos una desgracia en caso de que el agua provocara un cortocircuito con los cables o si una de las torres del escenario se derrumbaba a causa del fuerte viento.

Y precisamente, pese a todo esto, Woodstock funcionó. Y aquí radica gran parte de la magia del acontecimiento. Aunque tuvieron que enfrentarse a todos esos inconvenientes, apenas hubo incidentes (murieron tres personas durante el festival, pero es un balance muy optimista habida cuenta de todo lo sucedido y el altísimo consumo de drogas que había por el recinto) y el hecho de que tantas personas convivieran juntas en armonía en estas condiciones sirvió para confirmar el espíritu común de hermandad del movimiento contracultural. Eso sumado a unas actuaciones musicales memorables de muchos de los grupos más destacados de la época, lo convirtieron el símbolo que todos conocemos. Pero no hay que perder nunca de vista que si Woodstock 69 fue un mito de tal envergadura se debe en gran parte al documental, al que ahora sí podemos acercanos.

Woodstock 69, la película

En las fases de preparación del festival surgió la idea de hacer un documental sobre el mismo, y se decidió que la tarea de dirigirlo recaería en Michael Wadleigh, que había ganado cierto renombre en ambientes underground por haber dirigido una serie de películas independientes de bajo presupuesto. La elección no era casual, Wadleigh no era un autor de obras populares, pero sí que estaba muy inmerso en el movimiento contracultural y se pensó acertadamente que lograría transmitir esos valores en la película.

Del mismo modo que Woodstock fue un festival que nació de una forma más o menos improvisada, el documental surgió en unas circunstancias muy similares, ya que los responsables de la película tuvieron que planificar todo en muy poco tiempo. En cuestión de días tuvieron que averiguar quién poseía los derechos musicales del evento y negociarlos, contratar a un equipo técnico para filmar los conciertos y proveerse de metros y más metros de celuloide para poder capturar todo lo que sucediera.

Una vez estuvieron en el lugar de los hechos, la norma a seguir era que los diferentes cámaras grabaran todo lo que pudieran. No sólo las actuaciones musicales, sino también al público, de forma que el proceso de filmación acabó siendo bastante espontáneo y caótico, algo que se nota en el resultado final y que creo que beneficia a la película. En honor a la verdad, los cámaras no se dedicaron únicamente a filmar los instantes más 'enrollados' de Woodstock, y el propio director procuró que el montaje final mostrara tanto los pros como los contras del evento. Es decir, no se oculta en ningún momento las condiciones en que tuvieron que convivir esos miles de personas ni las pobres infraestructuras del festival (de hecho el film acaba con las imágenes del descampado embarrado y lleno de restos de basura, que dan la imagen de un escenario post-apocalíptico).

En consecuencia, la fase de montaje fue una tarea absolutamente titánica. En total habían rodado más de 100 horas de material que debían reducirse a la duración estándar de entre 2 y 3 horas. Esta tarea recayó en manos de un equipo que incluía entre otros a la montadora Thelma Schoonmaker y a un joven Martin Scorsese que también había asistido al festival como parte del equipo de filmación.

Resultó especialmente problemática toda la sincronización de las imágenes con el sonido, y se tuvo que contratar a varias personas para que se dedicaran exclusivamente a esa tarea durante dos meses en sesiones maratonianas. Las 120 horas aproximadas que había de material filmado quedaron reducidas a un primer montaje de cuatro horas, que era la duración que Wadleigh deseaba darle a la película y que, obviamente, la Warner Bros le obligó a reducir sustancialmente. Aún así, cuando vieron el resultado todos se dieron por satisfechos sabiendo que todos sus esfuerzos no habían sido en vano.

Uno de los aspectos técnicos más llamativos de la película y que más claramente la caracterizan es el uso de la pantalla partida. Se trataba de un recurso que nunca acabó de cuajar del todo y que solo trascendió en unas pocas películas como Grand Prix, de John Frankenheimer, y El Estrangulador de Boston, de Richard Fleischer. Por ello, cuando Michael Wadleigh propuso utilizarlo se encontró inicialmente con bastantes objeciones de los productores, sobre todo teniendo en cuenta que en 1970 ya se consideraba que era un recurso que sencillamente no funcionaba. No obstante, Wadleigh se salió con la suya y el tiempo le dio la razón: a día de hoy Woodstock es considerado el ejemplo por excelencia de utilización de pantalla partida junto al título ya citado de Richard Fleischer.

Su uso no respondía a un capricho, era la técnica que permitiría al director transmitir una de las ideas centrales y más interesantes del film: Woodstock no sólo como un festival de música, sino como la celebración del movimiento hippy. En otras palabras, para Wadleigh era tan importante el público como los grupos, ya que los espectadores contribuyeron decisivamente a hacer de éste un acontecimiento tan especial. La pantalla partida era por tanto la forma de que ambos compartieran protagonismo, aprovechando de paso el formato de pantalla panorámica en que se proyectaría el film.

A otro nivel, la cámara partida tenía una utilidad más sencilla y práctica. El equipo del film había reunido más de 100 horas de película que deberían reducirse a un documental de unas 3 horas. La selección de material era muy dura porque implicaba dejar fuera muchas entrevistas e imágenes que valían la pena, pero el uso de la pantalla partida les permitía rentabilizar mejor todo el metraje aprovechándolo al máximo.

Otro método que influyó decisivamente en el estilo del film fue la filmación cámara en hombro incluso de las propias actuaciones musicales. Wadleigh quería evitar el típico documental musical más académico, filmado formalmente. Al contrario, le interesaba que las cámaras tomaran parte activa como si fueran un personaje más, acercándose a los músicos para dar una sensación de proximidad. Eso es algo que se nota especialmente en la actuación de Santana o la del grupo de blues Canned Heat, en que el cámara se sitúa literalmente junto al cantante grabando así en primer plano el momento en que un espontáneo sube al escenario y le coge amistosamente del hombro.

Pese a las dudas que pudo haber generado el documental a la Warner Bros, no tenían de que preocuparse, ya que fue uno de sus mayores éxitos de taquilla de esa época. Su coste de algo más de medio millón de dólares produjo un beneficio de 50 millones sólo en los Estados Unidos, y eso sin contar los dos millones de copias que vendió su banda sonora. Es por eso que muchos defienden que el estatus tan mítico de Woodstock vino casi tanto por el documental como por el acontecimiento en sí mismo. En todo caso fue la película la que internacionalizó el festival y se lo hizo llegar a millones de personas que no habían estado ahí pero pudieron sentirse identificados con lo que veían. Aunque es difícil de valorar hasta qué punto fue decisiva esta obra, es más que probable que sin el documental el estatus de Woodstock 69 no serían tan legendario.

Muchas de las bandas participantes alcanzaron el estrellato a raíz de su aparición tanto en el festival como en el documental (ese fue el caso de Santana, virtualmente desconocido hasta aquel momento), o simplemente alcanzaron su pico de popularidad gracias a Woodstock (por ejemplo, Ten Years After y Sly and The Family Stone). A su vez, el enorme éxito del film en todo el mundo vino complementado con un Óscar al mejor documental y numerosas alabanzas de la crítica que le convirtieron en un clásico instantáneo del género.

La grandeza de Woodstock está en que consiguió capturar con absoluta fidelidad el espíritu del festival, aquello que lo hizo tan especial. Cuando se intentó repetir la jugada el año siguiente con el Festival de la Isla de Wight, sencillamente no funcionó: el festival se caracterizó por las peleas entre los organizadores y los cientos de personas que querían acceder gratis, y el documental que se hizo del mismo sirvió -de forma premeditada o no- para documentar el fin del sueño de los años 60. Woodstock es por tanto uno de esos ejemplos de documental que consiguió capturar un momento especial e irrepetible, transmitiéndonos además los valores y rasgos que lo caracterizaron. Es por ello que más allá de su innegable valor musical ha trascendido como documento histórico y como una gran película.

Pero antes de pasar al documental quizá deberíamos profundizar en su contexto para entender mejor su contenido.

All we need is a revolution: el rock en los 60

Creo que fue John Sebastian de Loving Spoonful quien dijo en un documental la frase que mejor resume la evolución que sufrió la música pop-rock durante los años 60. Lo que vino a decir es que si a principios de los 60 le decías a un músico de rock que lo que estaba haciendo era una forma de arte se habría reído en tu cara, en cambio si a finales de los 60 le decías a ese mismo músico que lo que hacía no era una forma de arte, se habría sentido ofendido.

Eso fue lo que pasó exactamente. La música rock había nacido en los años 50 como una forma de consumo rápido para adolescentes: canciones rítmicas y pegadizas que movían a divertirse y constituían un desafío a los adultos. Aunque sus raíces estaban en diversas formas de música negra, el público objetivo al que iba dirigido era muy concreto: jóvenes blancos con poder adquisitivo. Su enorme éxito traspasó fronteras y llevó a que en los años 60 Reino Unido entrara en el juego con una serie de bandas como The Beatles y The Rolling Stones, que dieron forma a lo que se conoció como la Invasión Británica.

A mediados de los 60, el género sufrió una revolución decisiva cuando algunos de los grupos más relevantes empezaron a dar unas muestras de inquietud que años atrás habrían sido impensables. Se produjo un movimiento a ambos lados del Atlántico de grupos que buscaban ampliar los límites de la música pop-rock expandiéndola hacia formas y subgéneros completamente nuevos. En esos años hubo literalmente una explosión de creatividad nunca vista y que cada grupo y artista llevó a su terreno ampliando nuevos horizontes. Bandas como Pink Floyd, Grateful Dead o The Doors deslumbraban con sus conciertos psicodélicos; los Beatles y los Beach Boys empezaron a explotar las posibilidades de grabación en estudio a límites nunca antes vistos; Bob Dylan rompía con su legendario personaje de folkman acústico pasándose a la guitarra eléctrica y perdiendo a no pocos fans por el camino; Jimi Hendrix y Eric Clapton revolucionaron la forma de entender e interpretar la guitarra eléctrica; pirados como Frank Zappa o la Velvet Underground dinamitaban las bases del género cada cual a su particular manera, etc.

Esta expansión artística en un género que inicialmente era pensado de simple consumo rápido para jóvenes vino vinculada a un contexto social especialmente conflictivo. Mientras todo eso sucedía en el ámbito de la música rock, el mundo se encontraba bajo el temor constante de la Guerra Fría y el surgimiento de numerosos movimientos contraculturales y de protesta: el reconocimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, la reivindicación del feminismo, el surgimiento masivo de movimientos de izquierda y/o pacifistas, la apología del consumo de drogas, etc. Muchos de estos movimientos tuvieron su base en el público joven y universitario, de modo que el vínculo entre estas inquietudes y la música rock surgió con toda naturalidad.

Una de las manifestaciones más famosas de estas inquietudes fue el movimiento hippy, que tuvo su apogeo a finales de los años 60 en la costa oeste de los Estados Unidos. El hippismo y la contracultura estaban naturalmente vinculados de forma muy estrecha a la música pop-rock, y por ello es natural que los conciertos y festivales de rock acabaran siendo no solo un escenario musical sino también reivindicativo. El pistoletazo de salida lo dio el Festival de Monterey de 1967, en que se congregaron muchas de las principales bandas del momento y que fue considerado como el evento que oficializó el movimiento contracultural de finales de los 60.

Woodstock '69

Dentro de ese contexto, una serie de promotores decidieron organizar un festival en la costa oeste de Estado Unidos entre el 15 y el 17 de Agosto de 1969, algo no especialmente destacable de entrada. Uno de los aspectos clave que no hay que perder de vista es que en su momento absolutamente nadie se esperaba que fuera a ser un acontecimiento tan masivo y exitoso. Por supuesto el cartel era de primer nivel, pero de ahí a ser uno de los eventos clave de los años 60 hay un gran trecho. Al poco de iniciarse el festival a los organizadores se les hizo patente que se les había escapado completamente de las manos: sus estimaciones más optimistas preveían unas 250.000 personas, la cifra real fue de alrededor de 400.000.

En consecuencia, las carreteras se bloquearon y los asistentes tuvieron que dejar sus coches y hacer un largo trayecto caminando hasta el recinto, mientras que los grupos tenían que acceder en helicóptero para poder llegar al escenario. Cualquier posibilidad de cobrar entrada se desvaneció al instante, era sencillamente imposible controlar el acceso de tantos miles de personas con las medidas de seguridad pertinentes. Obviamente los servicios mínimos necesarios para un acontecimiento de este tipo se quedaron cortos, y de hecho uno de los aspectos más remarcables del festival que suele olvidarse con demasiada frecuencia es que no sucediera ninguna desgracia masiva teniendo en cuenta las pésimas condiciones en que se encontraban esos 400.000 jóvenes. El tiempo tampoco ayudó: una tormenta empapó a todos los presentes, convirtiendo el recinto en un gigantesco lodazal y haciendo temer a muchos una desgracia en caso de que el agua provocara un cortocircuito con los cables o si una de las torres del escenario se derrumbaba a causa del fuerte viento.

Y precisamente, pese a todo esto, Woodstock funcionó. Y aquí radica gran parte de la magia del acontecimiento. Aunque tuvieron que enfrentarse a todos esos inconvenientes, apenas hubo incidentes (murieron tres personas durante el festival, pero es un balance muy optimista habida cuenta de todo lo sucedido y el altísimo consumo de drogas que había por el recinto) y el hecho de que tantas personas convivieran juntas en armonía en estas condiciones sirvió para confirmar el espíritu común de hermandad del movimiento contracultural. Eso sumado a unas actuaciones musicales memorables de muchos de los grupos más destacados de la época, lo convirtieron el símbolo que todos conocemos. Pero no hay que perder nunca de vista que si Woodstock 69 fue un mito de tal envergadura se debe en gran parte al documental, al que ahora sí podemos acercanos.

Woodstock 69, la película

En las fases de preparación del festival surgió la idea de hacer un documental sobre el mismo, y se decidió que la tarea de dirigirlo recaería en Michael Wadleigh, que había ganado cierto renombre en ambientes underground por haber dirigido una serie de películas independientes de bajo presupuesto. La elección no era casual, Wadleigh no era un autor de obras populares, pero sí que estaba muy inmerso en el movimiento contracultural y se pensó acertadamente que lograría transmitir esos valores en la película.

Del mismo modo que Woodstock fue un festival que nació de una forma más o menos improvisada, el documental surgió en unas circunstancias muy similares, ya que los responsables de la película tuvieron que planificar todo en muy poco tiempo. En cuestión de días tuvieron que averiguar quién poseía los derechos musicales del evento y negociarlos, contratar a un equipo técnico para filmar los conciertos y proveerse de metros y más metros de celuloide para poder capturar todo lo que sucediera.

Una vez estuvieron en el lugar de los hechos, la norma a seguir era que los diferentes cámaras grabaran todo lo que pudieran. No sólo las actuaciones musicales, sino también al público, de forma que el proceso de filmación acabó siendo bastante espontáneo y caótico, algo que se nota en el resultado final y que creo que beneficia a la película. En honor a la verdad, los cámaras no se dedicaron únicamente a filmar los instantes más 'enrollados' de Woodstock, y el propio director procuró que el montaje final mostrara tanto los pros como los contras del evento. Es decir, no se oculta en ningún momento las condiciones en que tuvieron que convivir esos miles de personas ni las pobres infraestructuras del festival (de hecho el film acaba con las imágenes del descampado embarrado y lleno de restos de basura, que dan la imagen de un escenario post-apocalíptico).

En consecuencia, la fase de montaje fue una tarea absolutamente titánica. En total habían rodado más de 100 horas de material que debían reducirse a la duración estándar de entre 2 y 3 horas. Esta tarea recayó en manos de un equipo que incluía entre otros a la montadora Thelma Schoonmaker y a un joven Martin Scorsese que también había asistido al festival como parte del equipo de filmación.

Resultó especialmente problemática toda la sincronización de las imágenes con el sonido, y se tuvo que contratar a varias personas para que se dedicaran exclusivamente a esa tarea durante dos meses en sesiones maratonianas. Las 120 horas aproximadas que había de material filmado quedaron reducidas a un primer montaje de cuatro horas, que era la duración que Wadleigh deseaba darle a la película y que, obviamente, la Warner Bros le obligó a reducir sustancialmente. Aún así, cuando vieron el resultado todos se dieron por satisfechos sabiendo que todos sus esfuerzos no habían sido en vano.

Uno de los aspectos técnicos más llamativos de la película y que más claramente la caracterizan es el uso de la pantalla partida. Se trataba de un recurso que nunca acabó de cuajar del todo y que solo trascendió en unas pocas películas como Grand Prix, de John Frankenheimer, y El Estrangulador de Boston, de Richard Fleischer. Por ello, cuando Michael Wadleigh propuso utilizarlo se encontró inicialmente con bastantes objeciones de los productores, sobre todo teniendo en cuenta que en 1970 ya se consideraba que era un recurso que sencillamente no funcionaba. No obstante, Wadleigh se salió con la suya y el tiempo le dio la razón: a día de hoy Woodstock es considerado el ejemplo por excelencia de utilización de pantalla partida junto al título ya citado de Richard Fleischer.

Su uso no respondía a un capricho, era la técnica que permitiría al director transmitir una de las ideas centrales y más interesantes del film: Woodstock no sólo como un festival de música, sino como la celebración del movimiento hippy. En otras palabras, para Wadleigh era tan importante el público como los grupos, ya que los espectadores contribuyeron decisivamente a hacer de éste un acontecimiento tan especial. La pantalla partida era por tanto la forma de que ambos compartieran protagonismo, aprovechando de paso el formato de pantalla panorámica en que se proyectaría el film.

A otro nivel, la cámara partida tenía una utilidad más sencilla y práctica. El equipo del film había reunido más de 100 horas de película que deberían reducirse a un documental de unas 3 horas. La selección de material era muy dura porque implicaba dejar fuera muchas entrevistas e imágenes que valían la pena, pero el uso de la pantalla partida les permitía rentabilizar mejor todo el metraje aprovechándolo al máximo.

Otro método que influyó decisivamente en el estilo del film fue la filmación cámara en hombro incluso de las propias actuaciones musicales. Wadleigh quería evitar el típico documental musical más académico, filmado formalmente. Al contrario, le interesaba que las cámaras tomaran parte activa como si fueran un personaje más, acercándose a los músicos para dar una sensación de proximidad. Eso es algo que se nota especialmente en la actuación de Santana o la del grupo de blues Canned Heat, en que el cámara se sitúa literalmente junto al cantante grabando así en primer plano el momento en que un espontáneo sube al escenario y le coge amistosamente del hombro.

Pese a las dudas que pudo haber generado el documental a la Warner Bros, no tenían de que preocuparse, ya que fue uno de sus mayores éxitos de taquilla de esa época. Su coste de algo más de medio millón de dólares produjo un beneficio de 50 millones sólo en los Estados Unidos, y eso sin contar los dos millones de copias que vendió su banda sonora. Es por eso que muchos defienden que el estatus tan mítico de Woodstock vino casi tanto por el documental como por el acontecimiento en sí mismo. En todo caso fue la película la que internacionalizó el festival y se lo hizo llegar a millones de personas que no habían estado ahí pero pudieron sentirse identificados con lo que veían. Aunque es difícil de valorar hasta qué punto fue decisiva esta obra, es más que probable que sin el documental el estatus de Woodstock 69 no serían tan legendario.

Muchas de las bandas participantes alcanzaron el estrellato a raíz de su aparición tanto en el festival como en el documental (ese fue el caso de Santana, virtualmente desconocido hasta aquel momento), o simplemente alcanzaron su pico de popularidad gracias a Woodstock (por ejemplo, Ten Years After y Sly and The Family Stone). A su vez, el enorme éxito del film en todo el mundo vino complementado con un Óscar al mejor documental y numerosas alabanzas de la crítica que le convirtieron en un clásico instantáneo del género.

La grandeza de Woodstock está en que consiguió capturar con absoluta fidelidad el espíritu del festival, aquello que lo hizo tan especial. Cuando se intentó repetir la jugada el año siguiente con el Festival de la Isla de Wight, sencillamente no funcionó: el festival se caracterizó por las peleas entre los organizadores y los cientos de personas que querían acceder gratis, y el documental que se hizo del mismo sirvió -de forma premeditada o no- para documentar el fin del sueño de los años 60. Woodstock es por tanto uno de esos ejemplos de documental que consiguió capturar un momento especial e irrepetible, transmitiéndonos además los valores y rasgos que lo caracterizaron. Es por ello que más allá de su innegable valor musical ha trascendido como documento histórico y como una gran película.